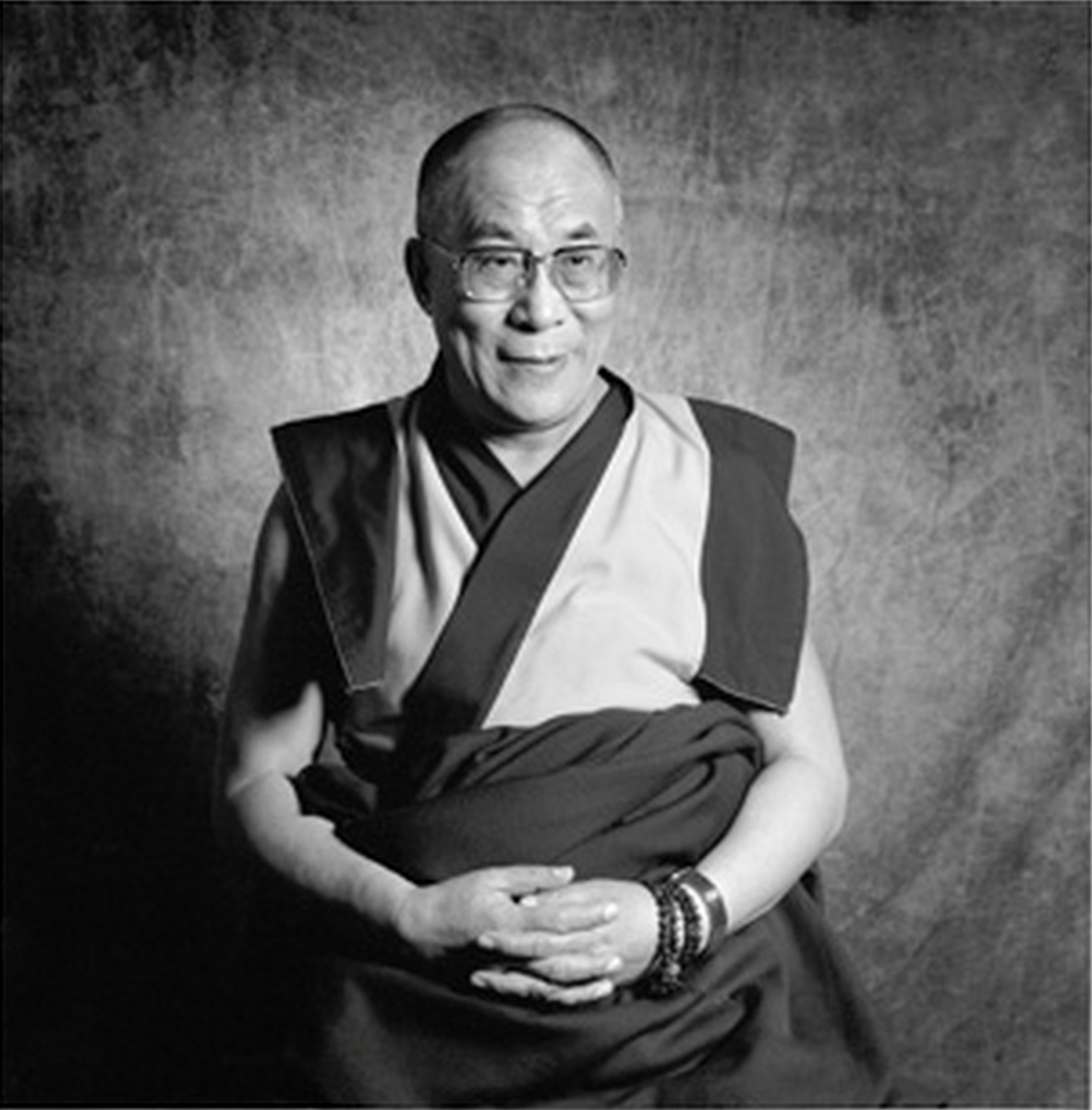

Sua Santità il Dalai Lama: Mi piace immaginare tutte le attività umane, compresa la scienza, come le dita di una mano: fin tanto che ogni dito è collegato al palmo, la nostra fondamentale empatia e l’altruismo, essi continueranno ad essere a servizio del benessere dell’umanità.

Sua Santità il Dalai Lama: La scienza ad un bivio.

Questo articolo si basa sulla conferenza pubblica che Sua Santità ha tenuto al meeting annuale della Society for Neuroscience, tenutosi a Washington D.C. il 12 novembre 2005.

Negli ultimi decenni abbiamo assistito a eccezionali progressi nella comprensione scientifica del cervello e del corpo umano nel suo complesso. Con l’avvento della genetica, poi, la conoscenza neuroscientifica del funzionamento degli organismi biologici ha raggiunto i livelli più sottili della genetica. Tutto ciò si è tradotto in possibilità tecnologiche inimmaginabili, fino alla possibilità di manipolare il codice stesso della vita e all’eventualità di creare realtà completamente nuove per l’umanità intera.

Oggi, l’interconnessione fra scienza e umanità in senso lato non è più una mera questione accademica, ma un argomento che deve essere affrontato con un senso di urgenza da tutti coloro che hanno a cuore il destino dell’esistenza umana. Penso dunque che un dialogo tra neuroscienze e società possa essere di profondo beneficio, dal momento che può aiutarci ad approfondire la nostra comprensione elementare di che cosa significhi essere umani e la nostra responsabilità verso l’ambiente naturale che condividiamo con altri esseri senzienti. Mi rende felice constatare che, come parte di questa più vasta interconnessione, vi sia un crescente interesse da parte di alcuni neuroscienziati per le discipline contemplative buddhiste.

Il mio interesse per la scienza è iniziato con la semplice curiosità di un ragazzino vivace che stava crescendo in Tibet ma, poco a poco, la colossale importanza della scienza e della tecnologia per la comprensione del mondo moderno mi hanno conquistato. Non solo ho cercato di comprendere alcune specifiche teorie scientifiche, ma anche di esplorare le più vaste implicazioni dei progressi della conoscenza umana e del potere tecnologico a cui la scienza stava contribuendo.

Gli ambiti scientifici che ho esplorato maggiormente negli anni sono quelli della fisica subatomica, della cosmologia, della biologia e della psicologia. Per la mia seppur limitata comprensione di tutti questi campi del sapere, sono profondamente grato a Carl von Weizsacker e poi a David Bohm, per le ore che generosamente mi hanno dedicato. Li considero i miei maestri di meccanica quantistica così come, nel campo della biologia e in particolare delle neuroscienze, Francisco Varela e Robert Livingstone. Sono davvero riconoscente a tutti gli eminenti scienziati con i quali ho avuto il privilegio di intrattenere lunghe conversazioni, sotto gli auspici del Mind and Life institute, che ha inaugurato le sue conferenze nel 1987 presso mia residenza di Dharamsala (India). Questi dialoghi sono continuati negli anni: l’ultimo si è concluso proprio questa settimana, qui a Washington.

Qualcuno potrebbe chiedersi “Perché mai un monaco buddhista dovrebbe avere tutto questo interesse per la scienza? Quale relazione ci potrà mai essere tra il Buddhismo, un’antica tradizione filosofica e spirituale indiana, e la scienza contemporanea? Quali vantaggi potrebbe ottenere una disciplina come quella delle neuroscienze dal confronto con la tradizione contemplativa Buddhista?”

Sebbene la tradizione contemplativa buddhista e la moderna scienza si siano evolute partendo da radici storiche, intellettuali e culturali differenti, sono profondamente convinto che condividano molti importanti aspetti, soprattutto dal punto di vista metodologico e filosofico. Da un punto di vista filosofico, infatti, sia il buddhismo sia la scienza moderna nutrono una grande diffidenza verso qualsiasi nozione di assoluto, concettualizzato come essere trascendente, principio eterno e immutabile di anima, o come il sostrato fondamentale della realtà. Buddhismo e scienza credono in una emersione ed evoluzione del cosmo e della vita nei termini di una complessa interrelazione di leggi naturali di causa ed effetto. Da un punto di vista metodologico, poi, entrambe enfatizzano il ruolo chiave dell’empirismo. Nella tradizione investigativa buddhista, per esempio, tra le tre fonti di conoscenza che considera affidabili – l’esperienza, la ragione e la testimonianza scritturale – postula che l’evidenza derivata dall’esperienza stia il primo posto, il ragionamento al secondo e da ultima venga la testimonianza. Ciò implica, almeno di principio, che nell’investigazione buddhista della realtà l’evidenza empirica vince sull’autorità scritturale, indipendentemente dalla devozione per le scritture. Anche nei casi di conoscenze acquisite attraverso il ragionamento e la logica inferenziale, la loro validità dipende, in ultima analisi, dall’esperienza diretta di fatti osservabili.

Grazie a questa posizione metodologica, faccio notare spesso ai miei colleghi buddhisti che le evidenze empiricamente dimostrate dalla moderna cosmologia e astronomia devono indurci a modificare, e in alcuni casi a rigettare, molti degli aspetti della cosmologia tradizionale, così come illustrata negli antichi testi buddhisti.

Dal momento che l’obiettivo implicito dell’investigazione della realtà condotta dal Buddhismo è la ricerca di un metodo per eliminare la sofferenza e migliorare la condizione umana, l’orientamento primario della nostra tradizione è stato la comprensione del funzionamento della mente umana e delle sue varie funzioni. Il presupposto è che, arrivando a una comprensione profonda della psiche umana, possiamo trovare un metodo per trasformare i nostri pensieri, le nostre emozioni e le nostre propensioni in modo da raggiungere un modo di essere più soddisfacente. E’ in questo contesto che la tradizione buddhista ha individuato una vasta gamma di stati mentali e di tecniche contemplative, finalizzate a potenziare specifiche qualità mentali.

Dunque un autentico scambio tra la conoscenza e l’esperienza acquisite nei secoli dal buddhismo e la scienza moderna su un ampio spettro di tematiche riguardanti la mente umana – dai processi cognitivi ed emotivi fino alla comprensione dei meccanismi trasformativi inerenti al cervello umano – possono essere non solo estremamente interessanti, ma potenzialmente di grande beneficio.

Le crescenti conferme mediche e neuroscientifiche – ad esempio l’importanza del contatto fisico per la crescita e il corretto sviluppo del cervello del neonato, durante le prime settimane di vita – è la dimostrazione incontrovertibile dell’intima connessione che esiste tra compassione e felicità umana.

Per molto tempo il Buddhismo si è occupato dell’enorme potenziale di trasformazione naturalmente insito nella mente umana. A questo scopo, la nostra tradizione ha sviluppato un’ampia gamma di tecniche contemplative, o pratiche di meditazione, studiate specificatamente con due obiettivi: la coltivazione di un cuore compassionevole e lo sviluppo della saggezza. Al centro di queste pratiche meditative, vi sono due tecniche chiave: l’affinamento dell’attenzione e la sua applicazione, da un lato; la regolamentazione e la trasformazione delle emozioni, dall’altra. In entrambi i casi, ritengo esista un grande potenziale per ricerche congiunte tra la tradizione buddhista contemplativa e le neuroscienze. Le moderne neuroscienze, ad esempio, hanno sviluppato una profonda comprensione dei meccanismi del cervello, associati sia all’attenzione sia alle emozioni. La tradizione buddista contemplativa, d’altro canto, forte della sua lunga storia ed esperienza nell’addestramento mentale, offre tecniche consolidate che permettono di affinare l’attenzione, regolare e trasformare emozioni. L’incontro tra le moderne neuroscienze e la tradizione contemplativa buddhista, dunque, ci può condurre all’opportunità di studiare l’impatto delle attività mentali intenzionali sui circuiti cerebrali, considerati critici per determinati processi mentali. Alla fine, questo incontro interdisciplinare porterà in luce numerose questioni ancora irrisolte, in molte aree chiave. Ad esempio: gli individui hanno una capacità determinata e non ulteriormente sviluppabile di regolare la propria attenzione e gestire le proprie emozioni? Oppure, così come la tradizione buddhista suggerisce, le persone hanno la grande potenzialità di rimodulare questi processi e le funzioni cerebrali ad essi associate?

Un’area in cui la tradizione contemplativa buddhista può offrire un importante contributo sono le tecniche pratiche sviluppate per allenarsi alla compassione. Rispetto all’addestramento mentale, sia nell’attenzione sia nella gestione delle emozioni, diventa inoltre cruciale capire se tecniche specifiche sono sensibili al fattore tempo, in termini di efficacia, cosicché i metodi possono essere personalizzati sulla base dell’età, dello stato di salute e di altre variabili.

C’è comunque una raccomandazione che voglio fare. E’ abbastanza inevitabile che quando due tradizioni investigative radicalmente diverse – come il buddismo e le neuroscienze – si confrontano in un dialogo interdisciplinare, questo può eventualmente sfociare nelle incomprensioni tipiche egli scambi interculturali o interdisciplinari. Per esempio: quando noi parliamo di “scienza delle meditazione”, dobbiamo fare attenzione a qual è il significato corretto di questa affermazione nel contesto buddhista. Da parte degli scienziati, credo, è importante manifestare una certa sensibilità e curiosità rispetto alle diverse connotazioni di un termine rilevante come “meditazione” nel suo contesto originario. Per esempio: in sanscrito il termine usato per “meditazione” è bhavana, in tibetano “gom”; questo termine evoca l’idea di acquisire, di coltivare una certa familiarità. Detto in altri termini, la meditazione, nel contesto tradizionale buddhista, è un’attività mentale intenzionale che permette di familiarizzarsi con un determinato oggetto, un fatto, un argomento, un’abitudine, una visione o un modo di essere. Per raggiungere questo obiettivo, esistono due tecniche differenti: una focalizzata sulla concentrazione, l’altra sui processi cognitivi della conoscenza. Vengono chiamate “meditazione stabilizzante” e “meditazione analitica”. In entrambi i casi, la meditazione può assumere forme diverse: può assumere qualche cosa come oggetto di cognizione, come la meditazione sulla propria natura transitoria; può coltivare uno specifico stato mentale, come la compassione, ovvero il buon cuore e il desiderio altruistico di alleviare la sofferenza degli altri. O ancora, può assumere la forma dell’immaginazione, esplorando il potenziale umano di creare immagini mentali che possono essere utilizzate in vari modi per coltivare il benessere mentale.

Dunque è davvero cruciale essere consapevoli di quali specifiche forme di meditazioni si stanno investigando quando si intraprende un percorso di ricerca congiunto, in modo che la complessità delle tecniche meditative prese in esame sia correttamente compreso dalla ricerca scientifica.

Un’altra area in cui è necessaria una certa cautela da parte degli scienziati è la capacità di distinguere tra gli aspetti empirici del pensiero buddhista e le pratiche contemplative, da una parte, e i presupposti filosofici e metafisici che a queste pratiche sono associati, dall’altro. Detto altrimenti: così come nell’approccio scientifico dobbiamo fare dei distinguo tra supposizioni teoriche, osservazioni empiriche basate sulla sperimentazione e le successive interpretazioni, allo stesso modo è cruciale distinguere le supposizioni teoretiche, le descrizioni degli stati mentali sperimentalmente verificabili e le conseguenti interpretazioni filosofiche date dal Buddhismo. In questo modo, entrambi gli interlocutori di questo dialogo possono muoversi su un terreno comune di fatti empiricamente osservabili, riguardanti la mente umana, senza cadere nella tentazione di forzare una disciplina nel contesto dell’altra. Sebbene nei due approcci alla ricerca i presupposti filosofici, e le conseguenti interpretazioni concettuali, possano risultare differenti, fin tanto che si studiano fatti empirici indipendentemente da come si decide di descriverli, essi restano tali: i fatti sono fatti. Quale che sia la verità sulla natura ultima della coscienza – se alla fine sia possibile ridurla a processi fisici oppure no- credo vi possa essere una comprensione condivisa di fatti esperienziali relativi ai vari aspetti delle percezioni, dei pensieri e delle emozioni.

Con ben presenti queste osservazioni precauzionali, sono certo che una stretta collaborazione tra i due approcci metodologici possa autenticamente espandere la comprensione umana di quel complesso mondo interiore di esperienze soggettive che chiamiamo mente. I primi risultati cominciano già ad essere evidenti. Secondo i primi report, gli effetti dell’addestramento mentale – dalle più semplici pratiche di mindfulness fatte con regolarità, fino alla coltivazione deliberata della compassione, così come sviluppata dal buddhismo – nel produrre cambiamenti osservabili nel cervello umano, unitamente a stati mentali positivi, possono essere misurati. Recenti scoperte neuroscientifiche hanno dimostrato l’innata plasticità del cervello, sia in termini di connessioni sinaptiche sia di nascita di nuovi neuroni, in risposta all’esposizione a input esterni, come l’esercizio fisico volontario e un ambiente stimolante. La tradizione contemplativa buddhista può aiutare a espandere questo campo di ricerca scientifica, proponendo tipi di addestramento mentale che possono avere un impatto sulla neuroplasticità. Se dovesse emergere, così come proposto dalla tradizione buddhista, che la pratica mentale può avere un effetto osservabile in termini di cambiamenti a livello sinaptico e neurale, questo potrebbe avere implicazioni di vasta portata. Le ripercussioni di queste ricerche non si limiterebbero ad ampliare il raggio della comprensione della mente umana, ma, aspetto forse ancor più rilevante, potrebbero avere un grande valore nella nostra comprensione dell’educazione e della salute mentale. Allo stesso modo, così come afferma la tradizione buddista, la coltivazione volontaria della compassione può portare a un radicale cambiamento nella mentalità degli individui, conducendo a una grande empatia verso il prossimo, con un impatto inimmaginabile per la società in senso lato.

Infine io credo che la collaborazione tra neuroscienze e tradizione contemplativa buddhista possa gettare una nuova luce sulla questione, di vitale importanza , dell’interconnessione tra etica e neuroscienze. Indipendentemente da quale idea ci si possa fare della relazione tra etica e scienza, all’atto pratico, la scienza si è evoluta principalmente come disciplina empirica neutrale dal punto di vista morale, con un approccio al di là dei valori. E’ essenzialmente un metodo di indagine che offre una conoscenza dettagliata del mondo empirico e delle leggi di natura che lo governano. Da un punto di vista meramente scientifico, la creazioni di armi nucleari è davvero una conquista eccezionale, tuttavia, dal momento che questa creazione ha il potenziale per infliggere un’immane sofferenza, morte e distruzione, dobbiamo considerarla negativa. Fino a poco tempo fa, questa netta separazione tra etica e scienza, l’idea che il pensiero morale evolva parallelamente al sapere umano, sembra aver avuto successo.

Oggi, penso che l’umanità si trovi a un bivio. I progressi eccezionali fatti dalle neuroscienze e dalla genetica alla fine del XX secolo ci hanno condotto in una nuova era dell’umanità. La nostra conoscenza del cervello e del corpo umano, a livello cellulare e genetico, con le conseguenti possibilità tecnologiche offerte dall’ingegneria genetica, hanno raggiunto un tale stadio che le implicazioni etiche di queste conquiste scientifiche sono altrettanto enormi. E’ anche fin troppo evidente che il nostro pensiero morale non è stato in grado di procedere di pari passo con la velocità delle conquiste scientifiche e con il potere che ne è derivato. Ormai le implicazioni di queste scoperte e delle loro applicazioni sono di così vasta portata che vanno a toccare l’idea stessa di natura umana e dalla preservazione della nostra specie su questo pianeta. E’ obsoleto credere che la responsabilità che abbiamo come società sia semplicemente quella di garantire il progresso scientifico e tecnologico, delegando a pochi la la scelta di che cosa fare con questa conoscenza. Dobbiamo far sì che i valori umani fondamentali e le considerazioni etiche abbiano un peso nella scelta di quale direzione deve prendere lo sviluppo scientifico, soprattutto per quel che riguarda le scienze che si occupano della vita. Quando mi riferisco ai principi etici fondamentali, non sto certo proponendo una fusione tra etica religiosa e ricerca scientifica. Al contrario, mi riferisco a ciò che chiamo “etica secolare”, un’etica che abbraccia i principi etici chiave – compassione, tolleranza, il rispetto per il prossimo, la cooperazione e l’uso responsabile della conoscenza e del potere – principi che travalicano qualsiasi barriera tra persone religiose e persone non religiose. Mi piace immaginare tutte le attività umane, compresa la scienza, come le dita di una mano: fin tanto che ogni dito è collegato al palmo, la nostra fondamentale empatia e l’altruismo, essi continueranno ad essere a servizio del benessere dell’umanità. Viviamo in un unico mondo: l’economia moderna, i media elettronici, il turismo internazionale, così come i problemi ambientali, tutto questo ci ricorda quotidianamente quanto oggi il mondo sia profondamente interconnesso. Le comunità scientifiche hanno un ruolo vitale da giocare in questo contesto. Mi rivolgo dunque agli scienziati, invitandoli a portare nella loro vita professionale i principi etici fondamentali che tutti noi, come esseri umani, condividiamo.

Copyright 2005 Mind and Life Institute, Boulder, USA. Tutti i diritti riservati. http://it.dalailama.com/messages/buddhism/science-at-the-crossroads