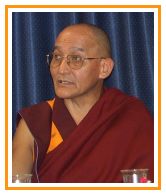

Ven. Geshe Jampel Senge

Il futuro del movimento tibetano, di Geshe Jampel Senge.

Discorso del Ven. Geshe Jampel Senge all’assemblea dei Soci dell’Associazione Italia Tibet a Rimini, 12 – 13 novembre 2005.

Desidero anzitutto ringraziarvi per avermi invitato a partecipare alla vostra Assemblea e per l’impegno con il quale da molti anni sostenete la nostra causa. Vorrei esporre questa sera il mio pensiero sul movimento del popolo tibetano e sulle sue prospettive per il futuro, un argomento oggetto di discussioni e di qualche incomprensione non soltanto all’interno della diaspora ma anche tra alcuni sostenitori della causa del Tibet.

Vi sono oggi due diversi tipi di approccio a questa importante questione: da un lato quello di chi reclama la completa indipendenza del paese e, dall’altro, quello portato avanti dal Dalai Lama e dal governo in esilio che chiedono l’autonomia del Tibet, dell’intero Tibet, un’autonomia non limitata quindi a quella che i cinesi chiamano Regione Autonoma Tibetana ma estesa a tutte tre le province del Kham, dell’Amdo e dello U-Tsang.Il popolo tibetano afferma, a buon diritto, che il Tibet è sempre stato una nazione indipendente. Ci fu un tempo (seconda metà del XVIII secolo – N.d.T.) in cui l’imperatore mongolo Kublai Khan, un discendente di Gengis Khan, invase sia la Cina sia il Tibet e sottomise entrambi i paesi. Kublai Khan governò l’immenso impero da Pechino ed è su questo presupposto che i cinesi rivendicano l’appartenenza del Tibet alla Cina. Ma questa tesi è assolutamente priva di fondamento in quanto il governo dell’intero territorio, comprensivo di Cina e Tibet, non era esercitato dai cinesi, bensì dai mongoli il cui vasto dominio si estendeva fino alle porte dell’Europa. Inoltre, lo stesso Kublai Khan si convertì al buddismo e, in segno di rispetto, affidò il governo delle tre province tibetane ai lama del lignaggio Sakya consentendo quindi al paese di mantenere la sua indipendenza. Questa indipendenza fu mantenuta nei secoli. Ne sono prova, per fare un esempio relativamente recente, anche gli atti della Conferenza di Shimla, la capitale estiva del regno britannico in India, che vide riuniti, nel 1914, i rappresentanti di Gran Bretagna e Cina. Ebbene, da quei documenti, anche se naturalmente non furono mai ratificati, emerge che gli inglesi non riconobbero mai la sovranità (“soverainety”, in lingua inglese – N.d.T.) cinese sul Tibet, ma si limitarono ad affermare che il paese rientrava nella “suzerainety”della Cina, un termine anglofono difficile da tradurre. (Il suo significato potrebbe essere reso con l’espressione “sfera d’influenza” – N.d.T.). Per le ragioni esposte, i tibetani non si sono mai ritenuti cinesi né hanno mai pensato di essere in qualche modo loro legati. Sono un popolo con una lingua, una religione, una cultura e un modo di vivere completamente differenti. Il Tibet è sempre stato una nazione indipendente ed è basandosi sull’evidenza storica di quest’asserzione che una parte dei tibetani si batte per riconquistare l’indipendenza.

Diverse sono le considerazioni per quanto riguarda il discorso dell’autonomia. Personalmente ritengo necessario partire dalla premessa che Pechino non concederà mai l’indipendenza al Tibet. Due sono le ragioni di fondo. Anzitutto, il Tibet non solo si trova in una posizione strategica e possiede grandi risorse minerarie, ma è anche un territorio vastissimo, in grado di ospitare parte della popolazione cinese il cui numero cresce di anno in anno. Difficilmente Pechino sarà quindi disposta a venire incontro ai tibetani rinunciando alla sua sovranità sul paese. Inoltre, essendo la Cina una grande potenza politica, economica e militare, da un punto di vista pratico non possiamo permetterci di sfidarla apertamente perché difficilmente la comunità internazionale ci verrebbe in aiuto. Partendo da queste premesse, riteniamo che l’autonomia sia un obiettivo più realistico e più facile da raggiungere. Per comprendere meglio la situazione, consideriamo il caso di Taiwan. È un paese ricco, democratico e molto forte anche dal punto di vista militare in quanto riceve armi ed equipaggiamenti navali ed aerei dagli Stati Uniti. Tuttavia, né il governo americano né quello di nessun altro paese occidentale è disposto a riconoscere l’indipendenza dell’isola. Eppure Taiwan è un territorio strategico per la sicurezza sia degli Stati Uniti sia del Giappone, due grandi paesi che avrebbero tutto l’interesse a sostenerne l’indipendenza in quanto Taiwan diventerebbe una sorta di stato cuscinetto tra il Giappone e la Cina. Basti pensare che, ai nostri giorni, gli Stati Uniti mantengono dai cinque ai diecimila soldati ad Okinawa e un contingente simile nella Corea del Sud. Washington avrebbe quindi dei buoni motivi per appoggiare le richieste d’indipendenza di Taiwan. Tuttavia non lo fa. Il territorio tibetano non è invece di alcuna rilevanza strategica. È una terra molto lontana e isolata nell’Asia centrale che non può di conseguenza sperare in alcun aiuto da parte dei paesi occidentali.

Alla luce di queste considerazioni, l’unica via percorribile è quella di avviare un dialogo con la Cina al fine di trovare una soluzione che ci permetta di salvaguardare la nostra cultura e la nostra religione, due beni molto preziosi, più preziosi del nostro stesso paese. Per proteggere il patrimonio culturale tibetano e disporre di un territorio sul quale preservarlo, Sua Santità il Dalai Lama e il governo in esilio ritengono che dobbiamo agire in modo pratico e con senso della realtà. Hanno perciò formulato una proposta che consente ai cinesi di soddisfare il loro bisogno di sicurezza, lasciando a Pechino la gestione della politica estera e della difesa, in cambio di un autogoverno gestito dai tibetani per quanto attiene alla politica interna, senza alcuna interferenza da parte della Cina in questo settore. Sono consapevole che questo significa rinunciare alla nostra sovranità sul Tibet, ma, a fronte di tale rinuncia, rivendichiamo una forma di autogoverno estesa anche alle province del Kham e dell’Amdo, aree di tradizionale cultura tibetana, ormai da tempo uscite dal nostro controllo e governate dalla Cina. In cambio della sovranità territoriale chiediamo che queste terre tornino sotto la giurisdizione tibetana. Il governo in esilio e Sua santità desiderano che l’autonomia sia estesa alle tre province perché la popolazione tibetana proviene non solo dal Tibet centrale, o U-Tsang, terra d’origine della maggior parte della nostra gente, ma anche dall’Amdo, dove è nato lo stesso Dalai Lama, e dal Kham. Gli stessi tibetani residenti nelle tre province vogliono essere riuniti in un solo Tibet e non desiderano essere governati dai cinesi.

Se noi chiedessimo l’indipendenza, nella migliore delle ipotesi ci sarebbe concessa, almeno al momento, l’area che i cinesi chiamano Regione Autonoma Tibetana e che comprende il Tibet centrale, o U-Tsang, e una parte del Kham. Non riusciremmo ad ottenere né l’Amdo né l’intero Kham.

L’autonomia ci darebbe invece la possibilità di esercitare l’autogoverno su tutto il territorio tibetano. I cinesi non potrebbero parlare di secessione o di separatismo e nemmeno avrebbero motivo di temere un Tibet unito perché resteremmo all’interno e in associazione con la Cina. Queste sono le ragioni per cui il Dalai Lama e il governo in esilio non chiedono l’indipendenza. Ottenere l’autonomia significherebbe governare non solo tutta l’area tradizionalmente amministrata dai tibetani prima dell’invasione cinese ma anche quella larga parte del territorio tibetano, più periferico rispetto al Tibet centrale, caduto sotto il controllo di Pechino a seguito delle incursioni dei “Signori della Guerra” (generali che, dal 1916 al 1928, occuparono alcune province con forze militari personali – N.d.T.) L’autonomia sarebbe quindi il mezzo attraverso il quale riunire tutti i tibetani delle tre province e conservare la loro identità culturale. Allo stesso tempo, darebbe ai cinesi la garanzia del mantenimento dell’unità nazionale, senza alcuna forma di secessione o separatismo. Ritengo che questa soluzione sia la più realistica. Lo strapotere cinese in campo militare, economico e politico e la conseguente facilità con cui Pechino può esercitare la sua influenza su altri paesi ed ottenerne il sostegno, lascia poco spazio di manovra al governo tibetano in esilio e lo costringe ad avanzare una proposta che accontenti, al 50%, entrambe le parti. Non vogliamo essere i vincitori e, allo stesso tempo, non vogliamo che i cinesi siano perdenti. Un Tibet autonomo sarebbe una vittoria per tutti: per la Cina, perché il Tibet rimarrebbe un suo territorio, senza alcuna modifica dei confini di stato, e per i tibetani perché potrebbero gestire gli affari interni delle tre province e preservare la loro cultura sulla terra d’appartenenza.

Questo tipo di approccio è, allo stesso tempo, conforme agli insegnamenti della filosofia buddista là dove esorta a non voler essere sempre gli unici vincitori ma a concedere ad ognuno una possibilità. L’idea di fondo, e mi sembra una buona logica, è questa: se ti sembra difficile sconfiggere il nemico, concedigli qualcosa e ne trarrai un vantaggio anche tu. Se riusciremo a lavorare insieme, anziché, ostinatamente, dividerci tra fautori dell’autonomia e fautori dell’indipendenza, il risultato sarà migliore e, forse, arriverà in tempi più brevi.

Certamente, entrambi gli orientamenti hanno un loro fondamento. Ma detto questo, ritengo importante, come ha affermato lo stesso Dalai Lama in una recente intervista, che sia coloro che rivendicano l’indipendenza affermando che il Tibet è sempre stato una nazione sovrana sia coloro che vedono nell’autonomia una possibilità da seguire, lavorino uniti per il Tibet: non fa differenza se domandiamo l’indipendenza, l’autonomia o altro. Ci battiamo tutti per una stessa causa, quella del nostro paese, e i diversi punti di vista non devono essere motivo di spaccature al nostro interno. Chiedere l’autonomia non significa svendere il Tibet e reclamare l’indipendenza non significa essere contrari al Dalai Lama. Ognuna delle due parti ama il proprio paese e si batte con grande passione: dobbiamo quindi rimanere uniti ed evitare inutili lacerazioni. Ciò che veramente fa la differenza è la determinazione. La storia insegna che popoli molto determinati possono aver ragione di governi molto potenti. Il dittatoriale regime comunista dell’Europa orientale è caduto grazie alla determinazione del popolo che ha potuto riconquistare la propria libertà. La forte resistenza dell’esercito afgano ha costretto al ritiro le truppe sovietiche che avevano invaso l’Afghanistan nel 1979. Lo stesso Ariel Sharon ha dovuto ritirare l’esercito israeliano dalla striscia di Gaza. Nessun avversario, per quanto potente, è invincibile. Con la determinazione tutto è possibile. Se saremo determinati, potremo anche riottenere l’indipendenza. La filosofia buddista ci insegna che ogni cosa è impermanente. Nemmeno la dittatura e la supremazia militare cinese potranno quindi durare all’infinito. Tutti i dittatori, da Stalin a Hitler, sono caduti e lo stesso avverrà per la Cina perché ogni cosa è destinata a finire: questo è l’insegnamento del Buddismo! Nulla è impossibile. Un popolo determinato può ottenere tutto. Per concludere, desidero ricordare che essere potenti non significa essere vincitori. In Vietnam, gli americani possedevano armi molto sofisticate, eppure hanno dovuto ritirarsi; oggi, in Iraq, nonostante le avanzate tecnologie militari, subiscono gravi perdite e si trovano in una posizione difficile ed imbarazzante. Il potere e la supremazia bellica non costituiscono, necessariamente, una garanzia di vittoria.

Come si evolverà il movimento del popolo tibetano? Se sarà determinato non abbandonerà mai l’obiettivo finale dell’indipendenza e ritengo che questo sia, di per sé, un risultato. Ma detto ciò, dobbiamo fare un’altra importante considerazione: il tempo gioca a nostro sfavore e dobbiamo trovare una soluzione al problema del Tibet finché il Dalai Lama è ancora vivo. Da un lato, infatti, non sappiamo cosa succederà dopo la morte di Sua Santità, una persona di grande carisma, molto rispettata a livello internazionale. Dall’altro, all’interno del Tibet la situazione si va rapidamente deteriorando. Ne è prova, per fare un esempio, la costruzione, ormai ultimata, della ferrovia Golmud – Lhasa, che porterà una nuova ondata di coloni in un paese in cui la popolazione cinese ha già superato numericamente quella tibetana.

Per questi motivi, il governo in esilio desidera risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Vuole garantire alla nostra gente un territorio sul quale vivere, una terra nella quale i cinesi non possano entrare a loro piacimento, come fanno ora, e dove non godano degli stessi diritti del popolo tibetano. Queste sono, per ora, le nostre richieste.

Sono inoltre fermamente convinto che il movimento tibetano debba rimanere non violento. So che a volte alcuni giovani non sono di questo parere, e bisogna dar loro fiducia, ma ho la certezza che, a lungo termine, un movimento non violento permette di conseguire migliori risultati. Una lotta pacifica richiederà un lungo periodo di tempo ma, se rimarremo fedeli allo spirito della non violenza, le nostre possibilità di successo e di sopravvivenza saranno maggiori. Questa affermazione non si basa soltanto sugli insegnamenti della dottrina buddista: nasce dalla constatazione che, per loro natura, gli uomini reagiscono negativamente all’uso della forza e rifiutano il terrorismo.

Devo inoltre aggiungere che, in questo momento, la causa tibetana non solo è seguita con particolare simpatia da molte persone in tutto il mondo, e tra queste voi italiani, ma riscuote un crescente interesse anche tra gli stessi cinesi. Non sono pochi quelli che iniziano a rendersi conto dei maltrattamenti inflitti dal loro governo ai tibetani e delle sofferenze loro procurate. Tra gli intellettuali e tra la gente comune, cresce la conoscenza della questione del Tibet e la propensione a parlarne. Ho saputo recentemente che quando gli inglesi iniziarono a temere il movimento non violento del Mahatma Gandhi, che portò all’indipendenza dell’India, nel 1947, cercarono di soffocare le proteste della popolazione indiana con metodi repressivi e brutali. Furono tuttavia gli stessi inglesi a denunciare come inaccettabili tali misure, consapevoli che la violenza esercitata in un qualsiasi paese avrebbe potuto esplodere, più tardi, anche nella madrepatria.

Ai nostri giorni, lo stesso governo di Pechino, seppure molto lentamente, incomincia ad ascoltare la voce del popolo. Da una parte, i cinesi diventano più ricchi e reclamano maggiori garanzie democratiche; dall’altra, la Cina desidera mostrare al mondo di essere una potenza degna di sedere nel consesso internazionale, una nazione che rispetta i diritti e le libertà della propria gente. Ci vorrà del tempo, ma qualcosa cambierà. Ho letto proprio oggi che il governo cinese chiede al popolo di credere nel sistema normativo nazionale e nella legalità dei processi. È evidente che la Cina vuole migliorare la propria immagine e dare l’impressione di essere un grande paese i cui abitanti godono delle stesse libertà di quelli delle altre nazioni.

Questo lento processo di cambiamento, unito alla crescente solidarietà del popolo con la lotta politica dei tibetani e al suo interesse per la religione buddista, ci lascia sperare che, in prospettiva, la nostra causa sarà sostenuta non solo dalla comunità internazionale ma anche da quella cinese. E in virtù di tale sostegno, il governo di Pechino sarà costretto a modificare la sua politica in Tibet. Infine, un movimento non violento non può essere mai vinto perché né le bombe atomiche né i missili possono piegare lo spirito di un popolo. Per questo motivo ritengo che dovremo continuare su questa strada, l’unica che ci consentirà di conseguire qualche risultato, senza recare danno ai cinesi o ai tibetani. Vi ringrazio per l’appoggio che, da molto tempo, dimostrate alla causa del nostro popolo. Sono certo che vi battete per il Tibet e ci aiutate anche perché credete nel Dalai Lama, da lunghi anni a capo del movimento tibetano. Vi chiedo di continuare ad offrirci il vostro sostegno. Mille grazie davvero. http://www.italiatibet.org/index.php?option=com_content&view=article&id=166%3A-geshe-jampel-senge-allassemblea-dei-soci-rimini-12-13-novembre&catid=52%3Adiritti-umani-nel-tibet&Itemid=135

Geshe Jampel Senge è nato nel Tibet sud occidentale nel 1951. A seguito dell’occupazione cinese, fuggì con i suoi genitori in Nepal e quindi in India. Entrato nella Tibetan Homes Foundation di Mussoorie (nello stato indiano dell’Uttar Pradesh), completò gli studi, nel 1971, presso la Cambrian Hall di Dehradun. Tornò quindi in Nepal dove insegnò alla scuola tibetana di Swayambunath. Nel 1973 iniziò a frequentare l’Università monastica di Sera, nell’India del sud, dove ricevette l’ordinazione di Gelong dallo stesso Dalai Lama. Nel 1992 conseguì l’attestato di Geshe Larampa. Dopo aver studiato i Tantra presso il Collegio Tantrico di Gyumo, nel 1996 fu invitato a Perth, in Australia, per insegnare il buddismo tibetano. Risiede attualmente nel monastero di Rikon, in Svizzera, dove ricopre la carica di assistente dell’abate.